通过赛事内容二次创作提升社会关注度与公众参与度的策略探讨

在数字化传播与全民媒介化的时代,赛事内容的二次创作已成为提升社会关注度与公众参与度的重要手段。传统赛事传播主要依赖官方报道和媒体转播,而在新媒体环境下,观众、创作者和社交平台共同构建了一个多元互动的传播生态。通过赛事内容的再加工与创新表达,可以让原本专业性较强、传播周期有限的赛事获得新的生命力,从而实现更广的社会传播与公众参与。本文从“强化内容创新表达”、“构建多元传播渠道”、“激发用户参与动力”、“完善机制与生态建设”四个方面展开探讨,深入分析赛事内容二次创作的策略与路径,旨在为体育赛事、文娱活动及其他大型公共赛事的传播提供具有实践意义的参考。文章认为,只有通过创意、技术与文化的多维结合,才能真正实现赛事传播从“观看”到“共创”的跃迁,推动社会关注度与公众参与度的持续提升。

1、强化内容创新表达

内容创新是赛事二次创作的核心驱动力。随着观众注意力的碎片化,单纯的赛事实况或结果报道已难以持续吸引公众。通过创新表达形式,如短视频剪辑、趣味解说、动画复盘、虚拟重现等,可以让赛事内容以更加轻松、生动、可互动的方式呈现,从而吸引更多非专业受众的兴趣。这种创新表达不仅延长了赛事传播的生命周期,也为赛事叙事注入了更多文化与情感元素。

在具体创作过程中,创作者可以通过叙事再构建的方式,挖掘赛事背后的情感价值。例如,将运动员的奋斗历程与社会热点结合,制作成“人物故事”类短片;或通过慢镜头与旁白重现某个经典瞬间,使观众产生更强的代入感。此外,借助AI视频剪辑、虚拟主播、实时数据可视化等新兴技术手段,也能让赛事二创更具技术含量与美学价值。

创新表达还体现在语言与叙事风格的多元化上。不同年龄层、兴趣群体对内容的偏好存在显著差异,创作者应以更灵活的语态、更贴近大众的方式重构赛事内容。例如,用网络流行语、幽默段子、模仿秀等形式来重塑专业体育解说,使赛事内容更具娱乐化与传播性。这样的内容更易在社交平台实现裂变式传播,形成“赛事出圈”的现象级效果。

2、构建多元传播渠道

多元渠道是赛事二次创作触达公众的关键基础。在新媒体生态中,赛事传播不再局限于电视或新闻报道,而是通过微博、抖音、B站、微信视频号等多平台联动,实现全方位覆盖。二创内容的传播渠道越丰富,其社会影响力越大,公众的参与度也越高。多平台运营可以打破原有传播壁垒,使赛事从“单向传播”转变为“全域互动”。

不同平台具有不同的受众特征与内容逻辑。例如,短视频平台适合节奏紧凑、情绪浓烈的内容;B站更偏向深度解析与创意混剪;而微博则更适合实时热点与话题传播。赛事组织者和创作者应根据平台特性制定差异化传播策略,实现内容与渠道的精准匹配。这种“内容-平台协同”的传播模式,能有效提升赛事的整体曝光度与社会讨论度。

此外,线下与线上渠道的融合传播也是提升赛事热度的重要手段。通过在赛事现场设置“二创专区”、举办“二次创作挑战赛”或“UGC作品展”,不仅能激发观众创作热情,还能反哺线上流量,实现内容循环放大。多元传播渠道的建设,使赛事不仅是一场竞技活动,更成为一场全民参与的文化雷竞技中心盛宴。

3、激发用户参与动力

公众参与是赛事内容传播的活力源泉。相比于被动观看,现代受众更希望在赛事传播中拥有“参与感”与“存在感”。赛事二次创作为普通观众提供了参与的入口,使他们从观众转变为创作者,从“看比赛”变为“玩内容”。通过激发用户的创作动力,可以形成强大的社会传播势能,推动赛事热度持续升温。

激发参与动力的关键在于营造共创氛围。赛事组织方可以通过发起主题征集活动、设置二创奖励机制、打造创作者社区等方式,激励用户参与创作。例如,推出“最佳赛事短视频奖”、“搞笑解说挑战赛”等互动项目,让公众在娱乐中表达自我,同时扩大赛事的传播声量。此类活动既能带动社交平台话题,也能形成用户间的良性竞争与互动。

同时,公众参与还需要得到情感共鸣的支撑。观众往往愿意为“情感记忆”创作内容,而非单纯为赛事结果。例如,一场逆转比赛、一段感人采访、一个团队精神瞬间,都可能成为用户创作灵感的来源。赛事内容二次创作若能有效捕捉这些情感节点,就能持续吸引用户参与并传播,让赛事成为全民记忆的一部分。

4、完善机制与生态建设

想要让赛事二次创作健康、可持续地发展,完善的制度与生态建设必不可少。目前,部分赛事组织方对二次创作的版权态度模糊,既担心侵权风险,又希望借此扩大影响力。要平衡这两者,就必须建立明确、包容的版权与使用规范,形成“合理授权、共创共赢”的传播机制。

赛事主办方可以采用开放式授权模式,对特定内容类型(如短视频、表情包、GIF等)进行非商业化授权,既保护赛事品牌,又激发创作热情。同时,可以引入区块链技术进行版权标识与收益分配,确保创作者权益不受侵犯。这种机制创新能促进赛事内容的良性流通,构建更加健康的创作生态。

此外,赛事生态的完善还需要平台、媒体与创作者的协同合作。平台应提供技术支持与创作激励,媒体负责引导舆论与传播价值,创作者则贡献内容创新。三者的共建共荣,能形成完整的“赛事内容生态链”,让赛事传播从短期热度转化为长期品牌价值,推动社会文化传播的持续升级。

总结:

通过赛事内容的二次创作,不仅能够突破传统传播的局限,还能激活社会的多元参与机制。从内容创新到多平台传播,从用户共创到机制建设,每个环节都在共同推动赛事传播的社会化转型。赛事不再只是竞技的舞台,更成为文化表达与情感共鸣的载体。只有当公众真正参与其中,赛事的社会影响力才能实现质的飞跃。

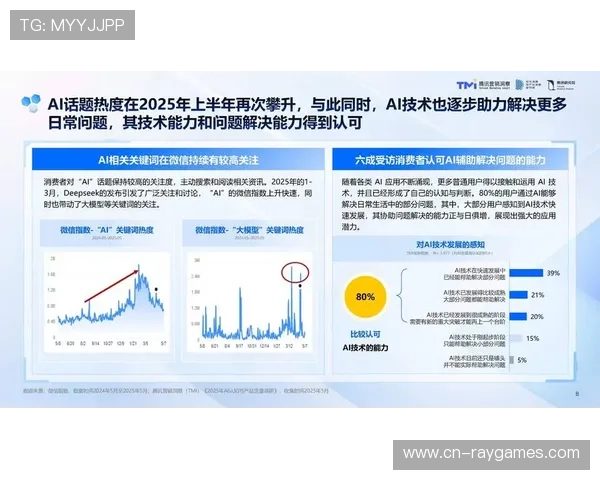

未来,随着AI技术、虚拟现实与沉浸式传播手段的普及,赛事内容二次创作将迎来更广阔的发展空间。创作者与赛事方应不断探索更具创意与包容性的合作模式,让赛事传播从“单点爆发”走向“持续共鸣”,让更多人因创作而关注赛事,因参与而热爱体育,最终实现社会关注度与公众参与度的双重提升。